ZEISS SFL 50双眼鏡は、従来の42mmモデルに匹敵する非常に軽量でコンパクトなデザインに優れた光学性能を備えています。 優れた光学性能と携帯性を兼ね備えたこの双眼鏡は、光学性能と利便性を求める方に最適です。

高性能双眼鏡の軽量モデル

NEW SFL 50シリーズ

SFL 8×50

SFL 10×50

SFL 12×50

SFL 40シリーズ

SFL 8×40

SFL 10×40

SFL 30シリーズ

SFL 8×30

SFL 10×30

3人の立役者

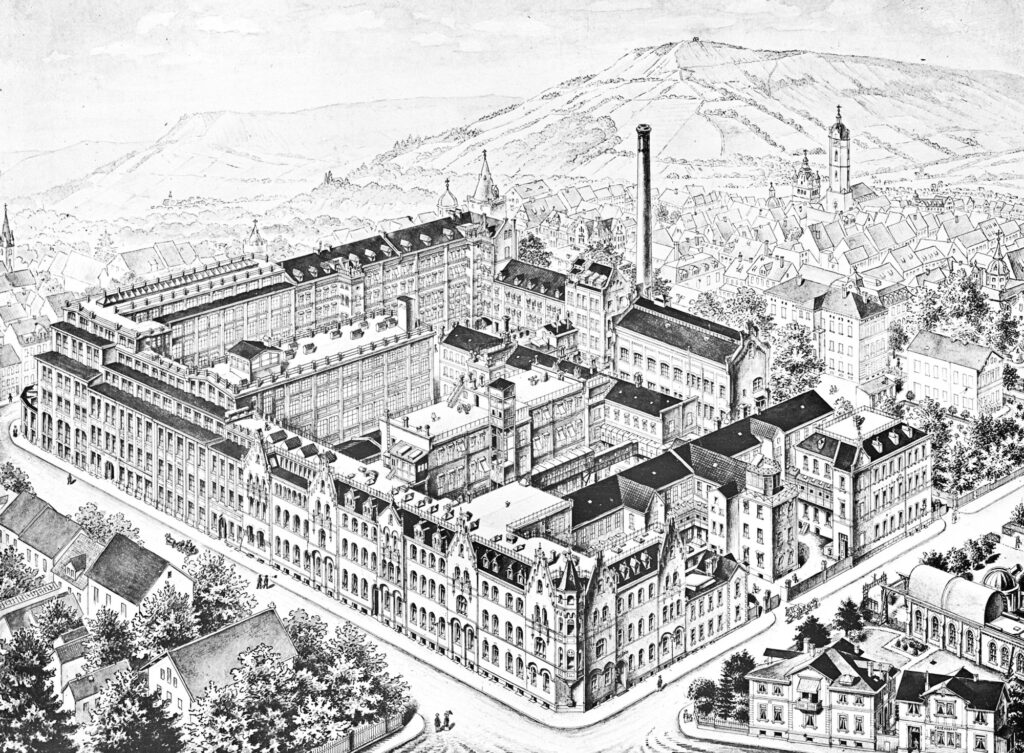

ツァイスの歴史は、1846年にドイツ中央部にある大学都市のイエナで、カール・ツァイスが顕微鏡工房を開いたことにはじまります。当初の顕微鏡は、とてもツァイス自身が満足できる製品ではありませんでした。

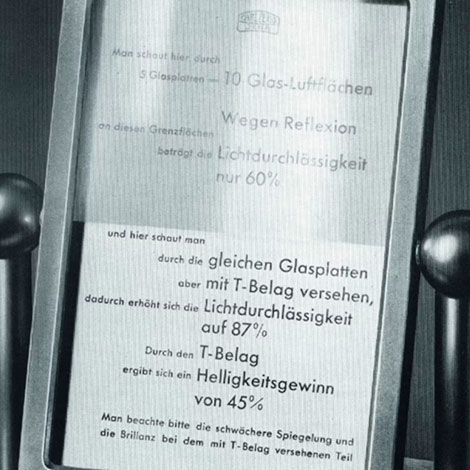

そこに登場するのがイエナ大学の物理学者エルンスト・アッベです。彼の協力を得て、顕微鏡製造の裏づけとなる光学理論を完成させました。この理論は光の分散の程度を表す指標のことで、「アッベ数」として現在も光学技術の基礎となっています。

この光学理論により製造された顕微鏡を使用し、細菌学者のロベルト・コッホが結核菌やコレラ菌を発見しました。科学的な理論に裏打ちされた製品を製造し、社会に貢献するという思想は、創業期から存在していたのです。

そののち、イエナ・ガラスの生みの親であるオットー・ショットの新技術で、アッベ理論にもとづいた光学レンズの製造に成功し、ツァイスのさらなる発展につながったのです。

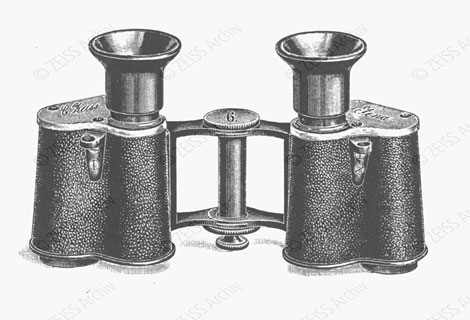

双眼鏡のはじまり

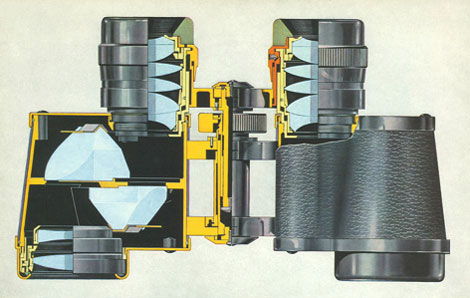

いまの私たちが知っている双眼鏡は、100年以上前に発明されました。2つの望遠鏡を組み合わせることで、自然な画像を大きく見るツァイスからはじまった双眼鏡の歴史はサスティナビリティの新時代へことができるようになったのです。

1894年にツァイスから、双眼鏡が世界ではじめて市販されました。使い勝手が良くコンパクトな革新的設計は、現在の双眼鏡でも基本となっています。

日本で最初にツァイス双眼鏡が広く知られたのは、1905年、日露戦争の日本海海戦で東郷平八郎が使用したときとされています。1911年には、ドイツ人貿易商のレオ・レーミッシュがカールツァイス合資会社を設立し、日本でのツァイスのルーツとなりました。

ソーシャルデザインのパイオニア

ところで現代社会は持続可能な社会の実現を目指していますが、ツァイスは創業期からサスティナビリティの先駆者として社会に貢献してきました。世界初の8時間労働の導入、多くの革新的技術の研究や開発などで、社会課題の解決や社会資本への投資を行っています。

最近の具体例としては、レンズ製造時の節水、節電可能な素材や加工技術への代替、パッケージの100%リサイクル素材使用などに取り組んでいます。また自然保護活動にも積極的にかかわっています。

ツァイスは、サスティナビリティとビジネスをリンクさせて成功に導いてきた先駆者として、双眼鏡の歴史に名を刻みつづけるでしょう。

カール・ツァイス(1816-1888)、エルンスト・アッベ(1840-1905)、オットー・ショット(1851-1935)の3人によりツァイスの歴史が動きはじめた。